等了五年,这个“好人”又回来了

“张北京这个角色,让葛优演,我觉得顺理成章。因为葛优本身就是挺典型的中国人的代表,他非常乐观,非常善良。可能会有一些虚荣心这种可以接受的小缺点,但底色还是善良和乐观。这种人格魅力让这个角色更成立了,我们挑了一个最北京、最像好人的人,是吧?”

作者 | 尤蕾

编辑 | 钟毅

从张北京到“维权哥”——一个角色,一座城市以及背后的导演宁浩走过了5年。途中,徐磊开始与他同路,两人结伴而行。

《爆款好人》是宁浩与青年导演首次以合作方式共同拍摄影片。宁浩觉得,他们创造出了一种璀璨的火花,“这是一部关于小人物以及老百姓身边的故事,我们一直在捋脉络,不希望有特别夸张的事发生,而是在老百姓真正的喜怒哀乐之间去寻找人物关系,并寻找戏剧性和小趣味”。

电影被命名为《爆款好人》,显然,“爆款”是这个流量时代最受期待的关键词,它往往也是互联网世界经过层层抽丝剥茧后,要经受的考验与起伏。

(图/《爆款好人》)

就像他们要给人们讲述的故事:一切都因要在儿子婚礼上“拔份”,张北京莫名其妙地被卷入了一场接一场的戏剧性“事故”之中,顺水推舟地成为了网红“维权哥”。在流量的助推下,他红了;在流量的反噬中,他黑了……红与黑,反反复复,只是网络带给人们的表象,真相又有谁真正关心呢?身处漩涡中心的张北京能够选择的,就是自己坚持做个好人。也许,最好的结局,便是人们将“维权哥”遗忘,曾经网络世界的诨号只是壳子,而张北京才是灵魂。

“我觉得作品都是以真动人,其中,最关键的是要有一种生活中最真实最有趣最好玩的人存在,就是真实生活中的笑脸吧。”对于网络、流量、网红等等,宁浩表示,他们没有想那么多,作品能做到又贴近生活又可笑,就好。

在《爆款好人》国庆档上映前,我们与导演宁浩、徐磊聊了聊他们心目中的张北京和这部久违的京派喜剧电影。

我们挑了一个最北京最像好人的人

《新周刊》:“张北京”是源自2019年《北京你好》的角色,此后在2020年《北京好人》中再次出现,而今为何还要延续这个老IP?有没有打造“张北京宇宙”的打算呢?

宁浩:之所以继续讲述张北京的故事,主要是因为葛优塑造的这个人物特别自然,特别生活,给我一种久违了的京派喜剧的惊喜,就想尝试把它延续下来,而且这个片子本身也不大,不用那么较劲。当然,是不是做成系列还得看观众,他们喜欢也愿意接受就做。

《新周刊》:您心目中那些“久违了的”京派喜剧有哪些?京派喜剧与过去相比,起码从作品规模上看,似乎有些式微。

宁浩:我喜欢的京派喜剧很多,比如《我爱我家》《海马歌舞厅》,还有冯小刚导演的那几部四个字的系列电影。包括王朔的小说,还有老舍的戏剧,它们都有京味喜剧的成分在里面。其实,京派喜剧挺综合的。从我自己的感觉当中,相声也属于京派文化,虽然它是源于天津。我感觉是京派喜剧是京津这一派的喜剧文化的一个大概念。

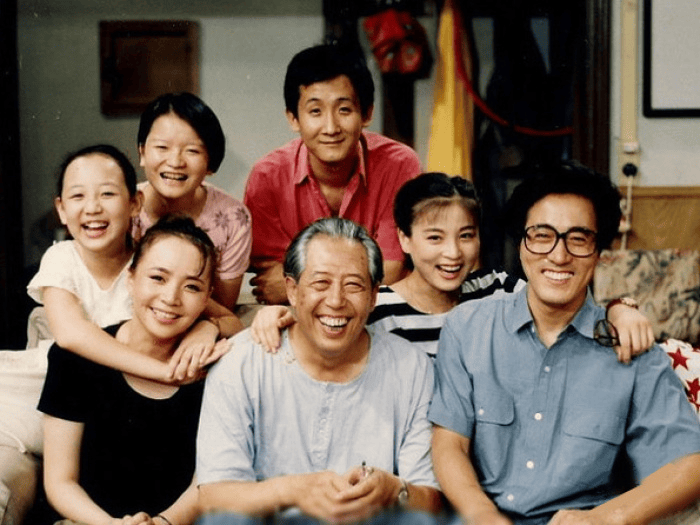

(图/《我爱我家》)

不同时代有各种各样的流行,比如,曾经春晚流行过陕西话小品,只能说,哪些作品数量多,哪些作品数量少而已。这是文化圈的一个属性,它在以各种各样的形式在变化。

京派喜剧电影还是挺有自己的独特韵味的,本身代表人物就是葛优,所以这个电影就是在以葛优为中心的创作理念下去创造的。

《新周刊》:张北京有原型吗?从短片到长片,对张北京这个人物进行了哪些细化与丰富?

宁浩:首先,我觉得,葛优身上的魅力以及他对人物的理解和创造力是第一位的,这部分肯定最突出。当然,我们也参考了很多生活中的形象。比如,在最初创作的时候,就采访了编剧他三舅,那是一个开了一辈子出租车的北京司机,也参考了一些其他司机和朋友的形象。

(图/《我爱我家》)

徐磊:从短片到长片,温馨幽默的基调一样,但短片中(人物)摊上的事比较小,长片摊上的事比较大,短片不需要触及灵魂。

长片中,这个人物(张北京)面临的困境肯定要更深刻,矛盾也更大。短片中,他碰上的都是别人的事,他去帮别人,这回是主要矛盾落在了他自己身上。他离婚后,儿子一直跟着后爸生活,后爸又挺有钱,张北京就产生了一定的价值焦虑。我们从这个层面来说,对他的个人生活,围绕着他的亲朋好友,都进行了丰富和细化。

《新周刊》:两位导演如何评价张北京?“好人”是张北京的底色,但他也有弱点,这一人物形象在创作中是如何拿捏的?有网友评价道:宁浩镜头下的张北京,经由葛大爷的诠释,充满了时代烙印和人情味儿。两位导演认为,葛优老师的演绎为人物带来了哪些加持?

宁浩:他就是电影里的形象——光头,热心肠,又要点面子。他是个普通的司机,生活并不太成功,但是尽力了,还在寻找自己的生活的滋味,就是这样的一种北京人。

(图/《爆款好人》)

没有葛大爷,就没有张北京这个人,也没这个电影。当然,角色和演员之间肯定是互相成全的。就像张北京这个角色,让葛优演,我觉得顺理成章。因为葛优本身就是挺典型的中国人的代表。他非常乐观,非常善良,可能会有一些虚荣心这种可以接受的小缺点,但底色还是善良和乐观。这种人格魅力让这个角色更成立了,我们挑了一个最北京、最像好人的人,是吧?

在拍摄的过程中,有时候会遇到一些普通市民经过,看我们拍摄,我就发现,他们见到葛优以后的那种态度就是特别亲切,好像他们之间挺熟似的。葛优本身具有北京的符号性,还有他体现出来的气质和亲切感,这也从侧面说明在大家心里,大家都不拿葛优当外人,大家都喜欢跟好人打交道。

无论怎样的人生,

身边都会有小确幸

《新周刊》:电影中网络社交媒体、网红、流量的呈现,当时是如何选定的这一主线?

宁浩:这是一个老北京遇上新时代的故事。一开始我们选取了很多角度,想过新时代之下的无人驾驶、脱口秀等等。最后,我们觉得网络既代表新时代,同时又满足了刚才说的说离观众并不遥远,而且它里头似乎还有一点点背后的某些东西我们并不是太知道,还有一点点神秘感。比如,流量倒是到底是怎么回事儿?怎么突然一下这个事就火了?网络这个事就是又近又远,既新鲜又亲切。

《新周刊》:实际上是用一种看着戏谑的方式去戳破流量时代的一些真相?可以这么理解吗?

宁浩:还能看出这层意思啊?我们就觉得好玩,这个戏走到这的时候这么拍多有意思啊。我们其实没有更多地琢磨这个事,它背后反映了什么,只是考虑创作走到这里应该是什么样,这个人会怎么做,它实际上就是创作上的自然衔接和过渡。

(图/《爆款好人》)

不过,也不是说观众想多了。艺术本来就是这么回事,搞创作的人写一个东西,然后看的人就有自己的想法。哪个正确呢?哪个都正确。因为真正的作品是在观众那里完成的,不是在作者这儿完成。创作者只是去引导、刺激观众,让观众进行了发散式的联想。这就是所有艺术的价值。

《新周刊》:故事的切入点是亲爹与后爹的PK,儿子结婚时究竟谁上台讲话,为什么选取这样一个很小很平常的切入点?

徐磊:长篇电影肯定要回到这个人物自己身上。他面临的困境到底是什么?这个情节是从最开始第一部短片的那个人物设定里来的。张北京是一个离异状态。我们算了一下,那是2008年的故事,到现在他的儿子正好到了要结婚的年龄。我们就在想这个人物的喜怒哀乐,他最在乎的东西是什么。对他来说,儿子很重要。他的儿子这么多年跟着别人生活在一起,管别人叫爸,他的心里是怎么想的?我们采访了一些家庭离异的朋友,他们谈了自己的感受,其实这个问题挺难处理的。这个孩子也非常为难,两个爸爸也经常会做一些令人非常尴尬的事情,从生活里头生发出来,到生活里头去,我们就捕捉到这个困境了。

(图/《爆款好人》)

这个点虽然很小,就是上台讲话这么个事儿,但它背后对人物的含义我觉得还是很重的。就像之前说的价值焦虑一样,人家后爸挺有钱,张北京觉得自己处于弱势,这就是他主要的焦虑吧。

《新周刊》:张北京和小琴不打不相识,因为与“旱天雷”击掌、合影产生了后续一系列连锁反应。为何让张北京与小琴在这样的设定下产生交集?

宁浩:我们给她(小琴)设定了一个身份,一个用无所不用其极的方式在推销自己香皂的人。这个故事讲的是一个老北京人遇到一个新北京人,但他们都并不是处在社会的风口浪尖上的人,而是最普通的在北京生活的人,在求生存、求生活。

两个人的见面,我们觉得有点意思。小琴出场时,你以为是一个很强悍的像一个入侵者一样的“机器人”,但其实她只不过是一个带着孩子的母亲,是很需要被帮助的这么一个人物,她就是在奋斗着的一个普通女性。

(图/《爆款好人》)

小琴这个角色本身为什么有一个机器人的形象呢?因为我们觉得,她是个挺坚强的女性,自己带着一个孩子,妈妈可以像一个机器人一样去去奋斗。所以我觉得她也挺可爱的。而张北京呢?他一开始就产生了一个误会,他觉得是不是你是个很强悍的机器人就可以欺负我。我觉得这个反差感挺好,旱天雷和单亲妈妈的这个反差感让我觉得挺巧妙,同时张北京的家庭遇到了小琴的家庭,也印证了他自己的困境,他们都没有一个完整的家庭。所以他看到小琴在教儿子弹琴的时候,他自己就想到了,孤儿寡母的日子是怎么过的。这里头有一种唏嘘吧。当然,其中葛优与刘敏涛的对手戏也有温暖。无论是什么样的人生,我们生活中都是有很多幸福的,我们只要留意观察身边,都会发现有很多的小确幸吧。

《新周刊》:电影结尾处,是雷佳音在拍《满江红2》的情节,这部分是出于怎样的考虑?(是向张艺谋导演致敬吗?)

徐磊:这个情节其实最早还是从戏剧任务来的,到这个故事发展到结尾的时候,张北京的处境还是比较惨的,我们希望能给他一个更温暖更正向的结局。事实也确实如此,火了之后又黑了,然后过一段时间,一会儿火了一会儿黑了,然后又被人忘了,这也是一个常态嘛。我们这场戏的目的就是想说明互联网不长记性。

(图/《爆款好人》)

当时就想怎么能说明这个问题呢?那肯定是一个很大的场合,很多人,然后大家都不认识他,可能能把这事儿说得更明白。后来就想到之前那两部短片,每次导演(宁浩)都会说一下他的好朋友艺谋导演,就想了这个情节。

喜剧是我们看待生活的一种方式

《新周刊》:此前,宁浩导演执导了一些“大情节电影”,而这部《爆款好人》是呈现普通人的喜怒哀乐,就连主角张北京也是小人物,您认为,执导大情节电影与《爆款好人》哪个更难一点?面对普通人细碎的生活场景与细节,在电影中如何取舍?

宁浩:所谓的“大情节”,我猜你的意思是比较激烈的类型感更强的电影是吧?那一类电影其实主要是戏剧性的大开大合,以及情节的强刺激。那就相当于吃麻辣烫、吃火锅,分量很足。而(《爆款好人》)这类内敛的电影就像做淮扬菜,你得先退回到食材,选出来的食材要很精细地去调它的口味,然后不露声色地把菜品弄好。我个人觉得两者都不容易,就像要打好八极拳不容易,打好太极拳也不容易。

(图/《爆款好人》)

我甚至觉得这种比较内敛的片子会更难一点。因为要抓到那个小东西当中的曲折和品位。但这种故事也仍然非常精彩,也很有味道。有时候这样的故事也能留给我们特别深刻的印象。

《新周刊》:请聊聊京派喜剧,它的精髓和核心是什么?具体到《爆款好人》,是如何通过演员的演绎进行呈现的,尤其是“铁三角(张北京、奎哥、杨老师)”,以及影片中的语言如何对京派喜剧进行效果加持的(比如,张北京说“我开的不算是机动车,她也不算是地球人……”)?

宁浩:李逵勇和杨老师他们跟张北京,都是在老北京胡同里生活的人。其实在很多地方也是,在传统生活当中的人,一个特征就是身边有一帮一伙的哥们,几个人在一块混着,感情更紧密一点。就是那天徐磊说的,他说(北京)二环里头是一种生活,三环以外是另外一种生活,三环以外就是谁也不认识了,都住楼里了。二环里头就是还连在一起,跟哥们朋友在一块儿。到互联网上,那就更谁也不认识谁了。

(图/《爆款好人》)

说这些是想说啥呢?这是一种最传统的生活状态,天天在一起,以友情亲情为主的生活状态。而不是现在网络上那些想说什么说什么,想怼谁就怼谁的生活状态。我们最终是不是还能坚持做一个好人,也可以说这就变成了我们这个片子的主题。我们想让大家看到,张北京原本在生活里就是很重感情的人,在这个时代这是很珍贵的一种情感。你说它远吗?它并不遥远。我觉得在每一个城市,比方说我是我太原人,回到那里,还是哥几个天天混一块儿。

徐磊:我觉得,京派喜剧比较有姿势。第一,非常重视语言。语言的幽默性,就是你来我往斗嘴啊茬架,这个比较突出。另外,北京的语言风格,它比较注重比喻那种修辞。所以北京人的文化当中,语言文化是一个很突出的文化。当然我觉得这也是因为以前住胡同导致的吧。胡同的密度很大,大家每天抬头不见低头见,必须得拿语言来化解尴尬。但住在楼房里就都用不着了,我感觉这个功能在逐渐退化。另外还有一个感受,我觉得它是静态的喜剧,比较注重体面。就是说我即使是调侃也有尺度。比方说我必须不带脏字儿。因为它还是皇城文化,自古以来就是首都,有一种官样文化的背景。它还是要有一种相对体面的优雅,要照顾到所有的场面。

(图/《爆款好人》)

《新周刊》:如何理解喜剧?喜剧应当是什么?这个年代,我们需要什么样的喜剧?

宁浩:喜剧不是一种形式,它是各种各样的。我觉得,就现在这个市场来说,虽说有不同类型的喜剧,好像还是不能满足观众需求。观众还是需要生活中有更多欢乐。比如,脱口秀现在依旧非常火,大家还是喜闻乐见的。所以,现在在不同领域以不同形式逐渐丰富着喜剧的内容。我相信,每一种喜剧都有它存在的空间。

徐磊:喜剧是我们看待生活的一种方式,喜剧是有力量的。别管我生活中碰上什么难事,只要我还能开一个玩笑,那我就还没有被打败。其实,在没拍片子之前,我不知道自己会成为一个喜剧片导演,我还以为自己会成为一个深沉的导演,结果片子拍出来,是个喜剧。虽然有点意外,但现在我也接受了这个设定。这可能就是我看世界的角度。

校对:遇见;运营:鹿子芮;排版:夏菁菁